まず初めに、何故、あえてGopro Hero6を使うのかを説明します。最も重要なのはGoproHelo6 以降に搭載された画像スタビライズ機能が優秀だからです。 この機能が搭載された最も古いモデルが、Gopro Helo6なので、背面LCDが割れたジャンク品などを、低価格で入手することも出来、マイクロシネフープには理想的です。

GoproHero 6は画像と一緒に、内臓ジャイロが検知し動画スタビライズに利用した加速度情報もメタデータとして保存されるため、撮影後に、Reelsteadyというソフトウェアを使い動画のブレや振動を再処理することや、本格的なカラーグレーディングが可能になるという、プロフェッショナルの要求に応じることも可能です。

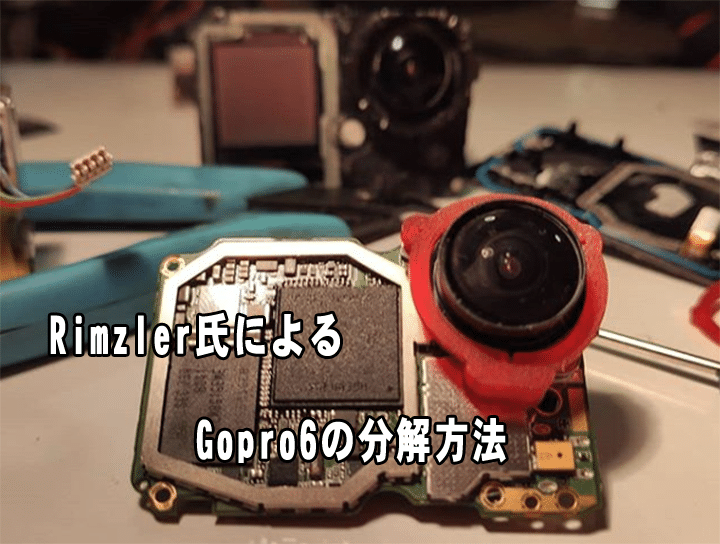

Gopro6の機能を損なうことなく、17gまで減量するには、大胆な軽量化が必要です。電源をFCから取り出すため、バッテリーとDC-DCコンバータを取り除きます。前面のディスプレイと、背面のディスプレイを取り外し最低限のパーツで、Goproを再構築します。

Project Dison Mini CineWhoop

Rimzler氏は、イタリアでインスタグラムを中心に、85mmクラスのwhoopにフルスペックGoproを搭載する、Project Dison Mini CineWhoopを主宰されています。この記事は、Rimzler氏の快い理解と協力のもとに執筆されています。

- Rimzler インスタグラム https://www.instagram.com/rimzler/

- FBgroup Facebookgroup https://www.facebook.com/groups/DisonMini/?ref=group_header

- Youtube Channnel https://www.youtube.com/channel/UCYO6eFjPjjuGmu0CnOBmpcg

まずは、バッテリーとSDカードを抜き取ります。

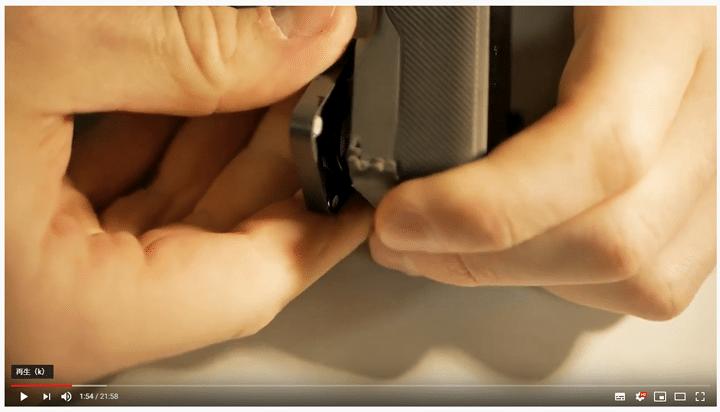

そして、レンズキャップを外します。レンズキャップは押し付けながらねじることで外すことができます。

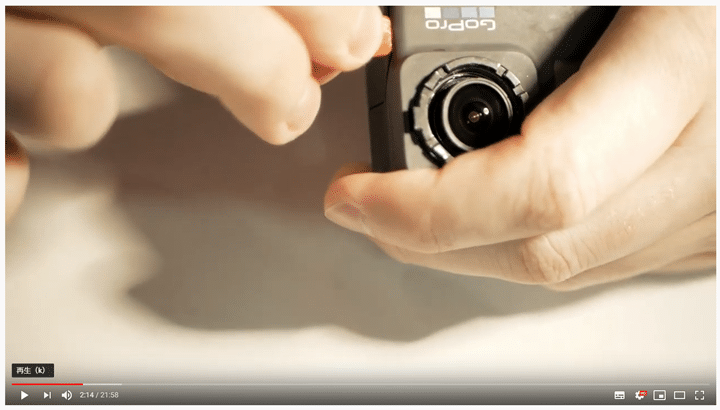

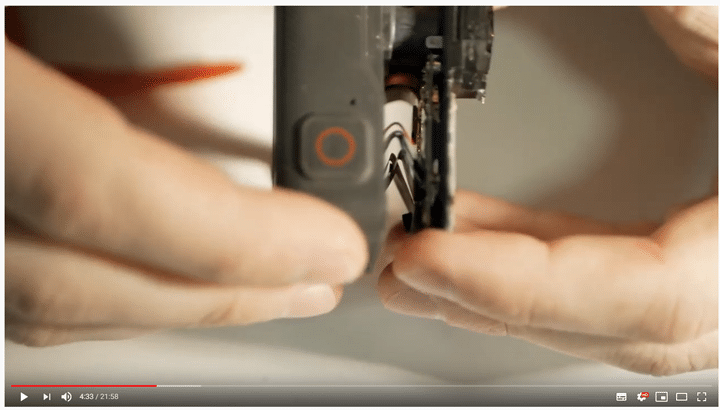

前面のカバーを取り外します。前面カバーは接着されているので、プロペラを使って、はがしていきます。

前面液晶ケーブルの下側に、リボンケーブルがあるので、注意してください。

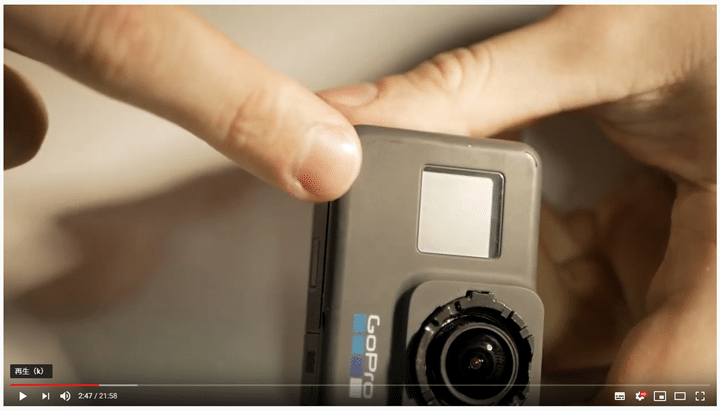

前面カバーが外れたら、6本のネジを外します。トルクススクリューでサイズはT3です。

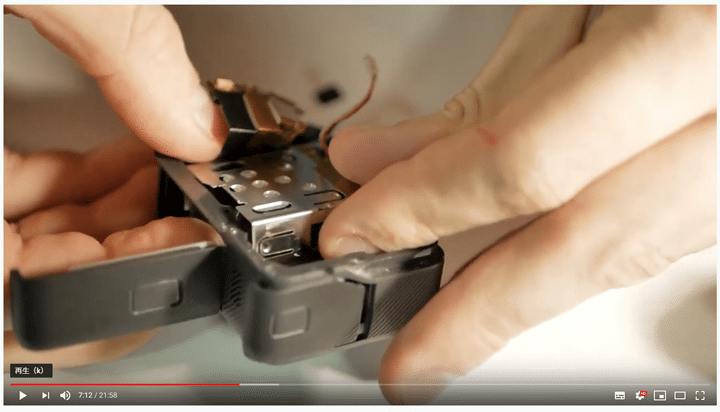

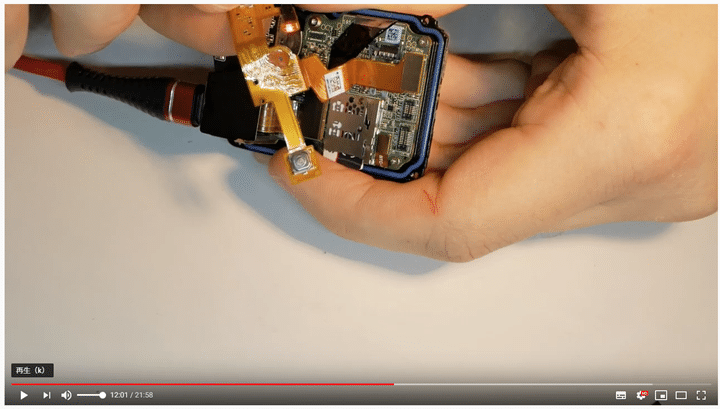

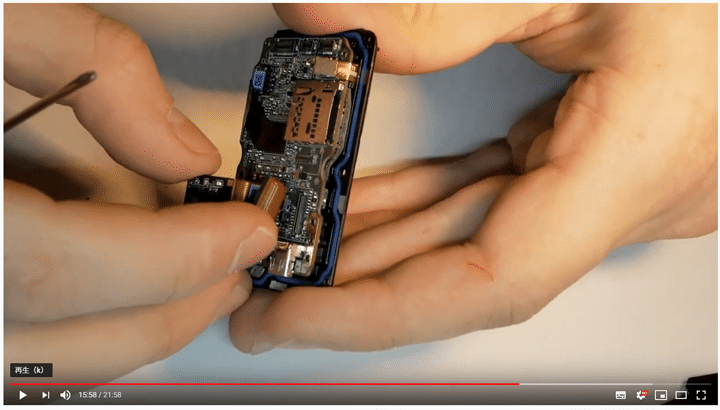

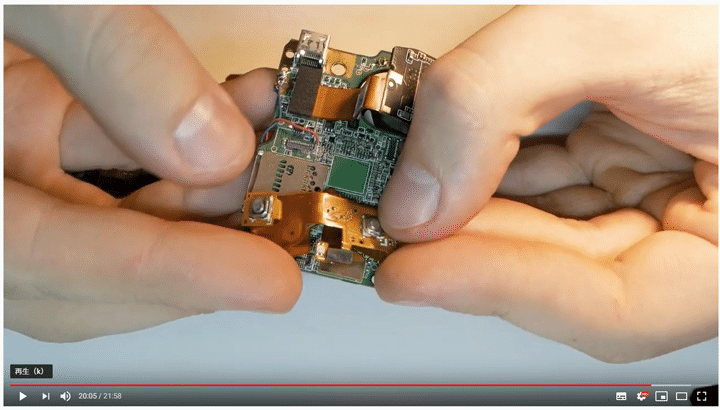

基板部分を上側に引き上げます。USBコネクター部分がケースに引っかかるので、丁寧に引き上げます。

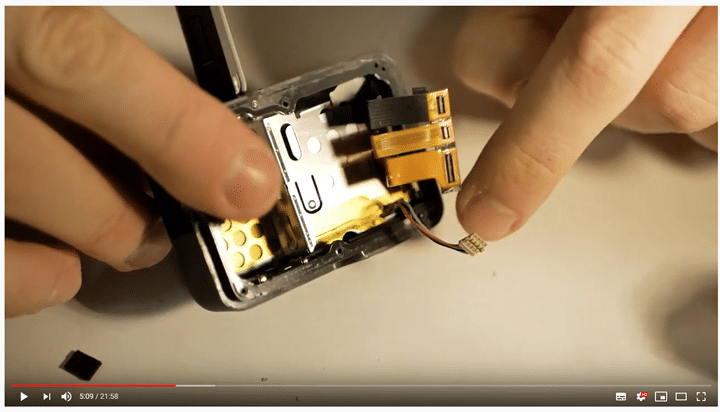

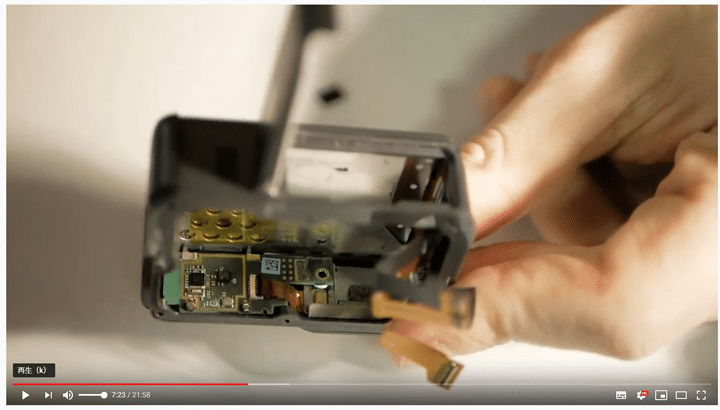

ケースと基板部分は3つのリボンケーブルとワイヤーがコネクターでつながっています。これらのコネクターを外して、ケースと本体基盤が完全に分離します。

ワイヤーはバッテリーからの電源で、一番下のリボンケーブルは、シャッターボタン、上の2つは、それぞれ、前面LCDと背面LCDに繋がっています。

バッテリーボックスの底に2本のスクリューがあり、それを外してバッテリーボックスを本体ケースから取り出します。

バッテリーボックスは、本体に接着もされているので、プロペラを使って、丁寧に接着をはがしていきます。

バッテリーボックスが動くようになったら、横にスライドさせ、上に引き上げることで、本体と分離させることができます。

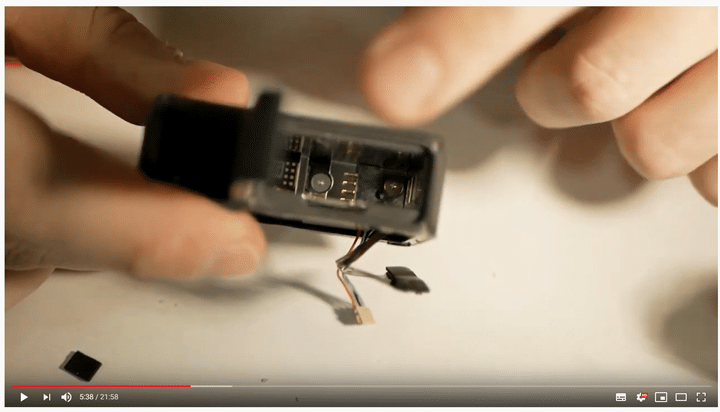

本体のシャッターボタンの付いている裏側。まずはwifi系のアンテナを取り外します。

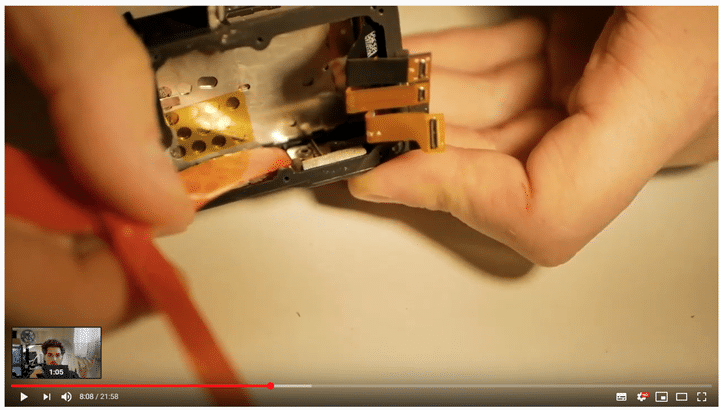

シャッターボタンはL字型のメタルフレームに固定されています。シャッターボタンの方から注意深く剥がしていき、本体から分離させます。

L字メタルフレームからリボンケーブルをはがします。注意深い作業が必要です。

何か部品が外れましたが、問題ないことを祈りましょう(笑

L字フレームからシャッターボタンのリボンケーブルが外れました。

ネイキッド化したGoproにUSBで、電源を供給して、機能しているかをチェックします。

正常に録画しているようです。ボタンを押すと録画も停止しました。

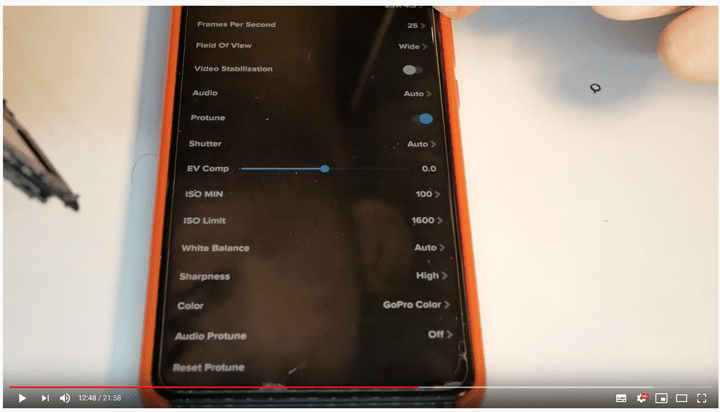

スマートフォンのアプリを使って設定を確認します。必要に応じて設定をします。

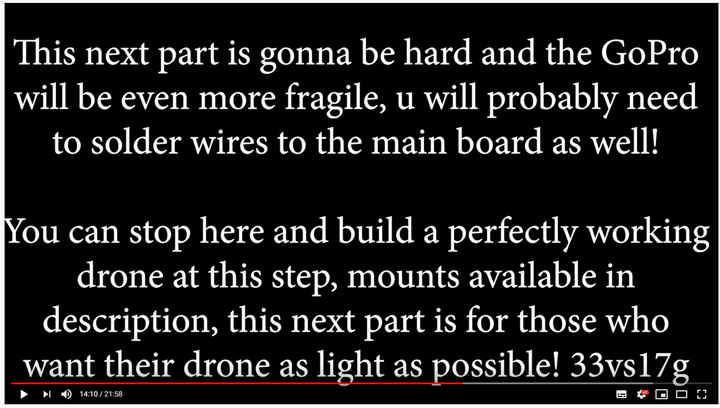

これより先のプロセスは、より高いスキルが必要です。Goproは壊れやすい上に、基板に直接ワイヤーを半田づけする必要があります。

この工程でさらに軽量化をすることを諦めて完全に機能するカメラのまま使うことも出来ます。次の工程に進むかどうかは、究極に軽量化した17gに挑戦するか33gで妥協するかです。

先ほどリボンケーブルから外れた部品は、機能には影響しなかったようです。

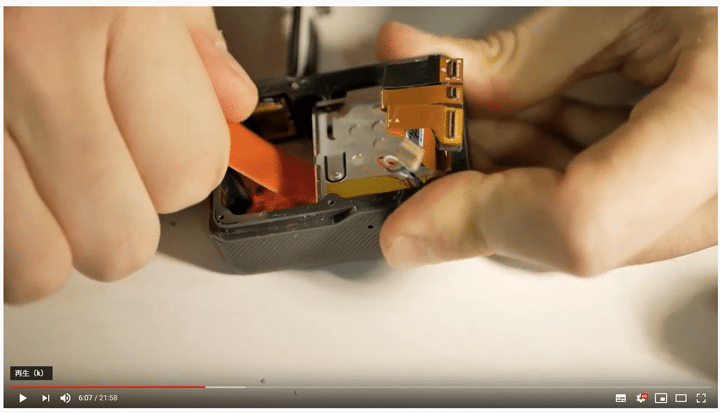

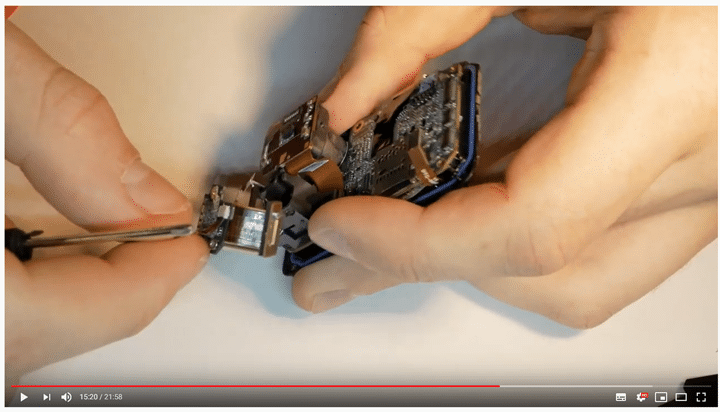

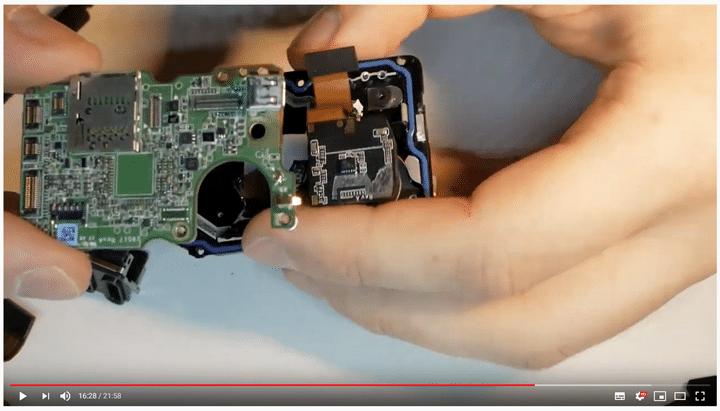

リボンケーブルを外し、USBなどコネクター部分を外します。

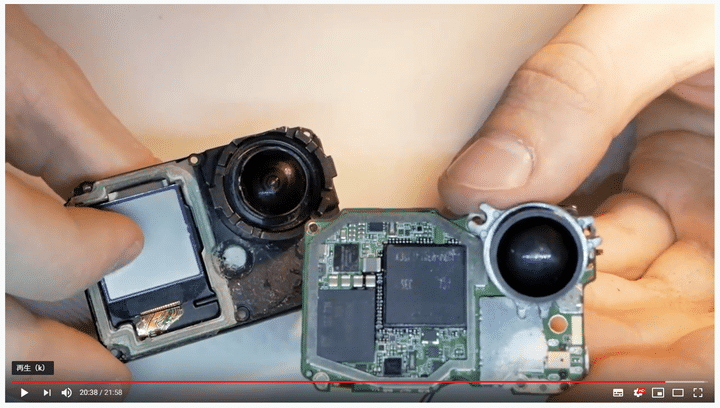

レンズとセンサーのリボンケーブルをメイン基板から取り外します。

黒い固定テーブルを取り外し、完全にメインの基板だけの状態にします。

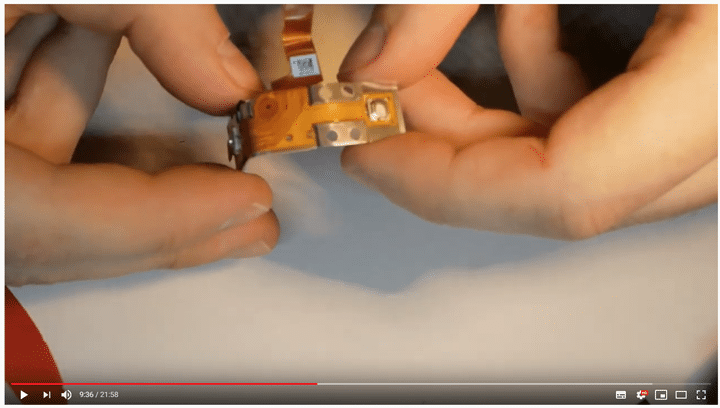

レンズセンサーをフレームから取り外しますが、このスクリューをのちに流用するので無くさないように注意してください。

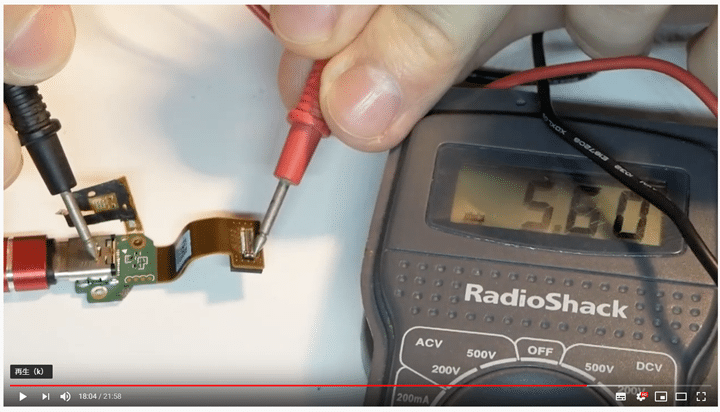

USBの電源を取り外し、ドローンのFCから5Vを供給できるよう、電源入力用ピンを探します。

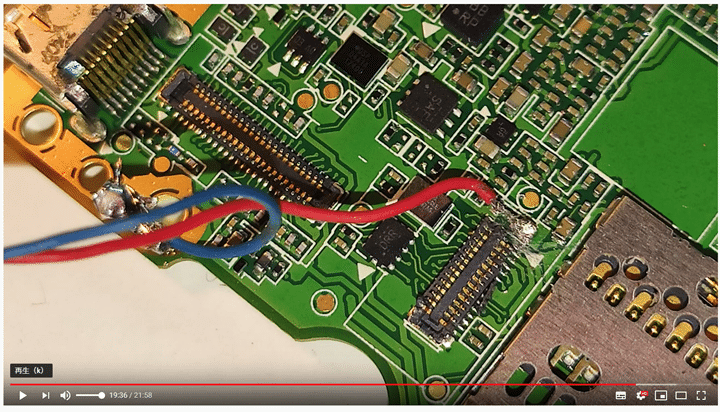

Goproの基板にワイヤーを、直接はんだ付けします。マイナス側は、基板にあるグランド(-)と、探し出した(+)入力にコネクターをつけます。半田ブリッジなどでショートが起こらないよう、しっかり見て確認しましょう。金色に見える部分はすべてグランドとして利用できます。

リボンコネクターをまとめて、ホットグルーで固定します。

goproの再構築は、こちらをご覧ください。33gでやめておくか、究極の17gにチャレンジするか、どちらも一長一短があります。ご自身でご判断ください。

Reelsteadyによる、撮影後のスタビライズ調整

ここまで手間をかけてGopro を使う理由は、撮影後の動画スタビライズ調整や、カラーグレーディング調整の余地があることです。Reelsteadyは、単独で機能するものと、Adobe AfterEffectsのプラグイン版があります。

- Reelsteady

Rimzler氏のクーポン:Rimzler5

Rimzler氏がDisonMiniV3へ改造した機体で、撮影し、Reelsteadyでジャイロスタビライズを行った動画の一つをご覧ください。

Rimzler氏 インスタグラム https://www.instagram.com/rimzler/